영화MOVIE

- '나루세 미키오 특별전' 특별강연: 정지우 영화감독 2016-01-21(목) - 시네마테크

-

1/21(목) <흐트러지다>

*강연: 정지우 영화감독

*진행: 허문영 영화의전당 프로그램 디렉터

*장소: 영화의전당 시네마테크

전체 강연 중 <흐트러지다>에 관한 일부만 요약되어 있으며,

영화의 주요 내용 일부가 포함되어 있음을 미리 알려드립니다.

허문영 나루세 미키오는 다른 감독들에 비해 시네마테크 관객들에게 익숙한 이름입니다. 12편~15편 정도의 규모의 회고전을 지난 10년간 3번 정도 했던 것 같습니다. 이번에는 영화의전당이 보유한 12편과 국내에서 상영된 적이 별로 없는 17편을 더해 총 29편을 상영합니다. 오늘은 나루세 미키오와 방금 보신 <흐트러지다>에 대한 잡담, 여러 가지 이야기를 나누려고 합니다.

사실은 제가 특별히 정지우 감독님과 나루세 미키오의 영화에 대해 같이 이야기 나누고 싶었던 것은, 개인적으로 제일 좋아하는 영화 중의 하나가 <사랑니>라는 영화입니다. 정지우 감독님의 영화 중에서는 대중적으로 <해피 엔드>나 <은교>가 더 알려지고 성공했습니다. 그에 비해 <사랑니>는 완전히 망했다고 볼 수 있습니다. 그러나 저는 한국에서 나오기 힘든 이상한 영화가 나왔다고 생각합니다. 2000년대 중반에 갑자기 무성영화를 보는듯한 긴장감과 아름다움이 나오는 영화가 그 시기에 나오리라 생각하지 못 했었기 때문입니다. 나루세 미키오의 영화를 보고 있으면 특별한 사건이나 이야기가 중요한 것이 아니고 등장하는 사람들의 움직임, 떨림 같은 것들에 연출의 핵심이 있는 게 아닌 가하는 생각을 하며 정지우 감독님을 모시고 수다를 떨고 싶었습니다.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

정지우 저는 사실 부산 관객분들보다 나루세 미키오 영화를 적게 봤을 확률이 많습니다. DVD로 봤었던 나루세 미키오 영화가 좋은 기억으로 남아있고, <흐트러지다>는 먼저 특별전을 시작한 서울아트시네마에서 미리 1번 보고 왔지만 한 번 더 보니까 더욱 좋습니다. 그래서 이 자리에 오게 된 게 유쾌한 기분이 듭니다.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

허문영 정지우 감독님은 나루세 미키오 감독의 영화를 많이 보진 않았지만 몇 편 봤던 게 너무 좋아서 같이 얘기하고 싶다고 하셨습니다만, 사실 <흐트러지다>는 제가 권한 영화이기도 합니다. 이전에 보신 나루세 미키오 영화 중 인상에 남았던 영화나 장면이 있다면?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

정지우 부부가 동경에 살고 있는데 누군가 찾아오면서 둘 사이의 관계가 아주 미묘하게 바뀌는 영화였습니다. 오늘 <흐트러지다>를 다시 보니 나루세 미키오 감독은 겉으로 드러나지 않는 미묘한 감정을 다루는 데 있어서는 대단한 것 같습니다. <흐트러지다>에서도 기묘하다고 느낀 것은 정확한 시기나 사건이 없는데도 불구하고 영화에서 드러나는 사회적인 삶의 조건들이 시대의 기운과 분위기를 선명하고 정확하게 드러내 준 것 같습니다. 이 사람들이 ‘이 시기에 이렇게 살았구나.’ 하는 기분이 듭니다. 이는 상업영화이고 상업영화는 팔기 위해서는 어쩔 수 없이 과장하고 덧칠되기 마련이며 시대와 상관없는 덩어리가 되기 일쑤입니다. 그러나 이 영화도 그렇고 나루세 미키오 감독의 다른 영화를 보면 당시의 사람들이 어떻게 살았을 것 같은지를 알 것 같은 기분이 듭니다. 최근 나루세 미키오 감독의 영화를 반복해서 보면서 느낀 기이한 경험으로, 눈에 보이는 개인적인 감정, 관계나 캐릭터는 비슷하게 느끼는 것 같습니다. 대사로 나오는 것도 아니고 시대를 특징하는 객관적인 사건이 나오지도 않는데. 한 시기를 살아가고 있는 사람과 관계가 나타나는 게 마술 같았고, 제일 인상적이었습니다.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

허문영 <흐트러지다>는 최근에 반복해서 2번 보셨을 텐데, 연출자로서 특별한 느낌을 받은 장면이 있는지? 그리고 2번 보니 처음과는 다르게 보인 장면이 있는지?

정지우 처음 보고 다시 또 봐도 좋은 장면은 형수가 고향으로 돌아가는 기차 장면입니다. 두 사람이 기차 안에서 마주 앉기까지의 과정이 나오는데요, 화면 저쪽 멀리에서 시동생이 밀감과 잡지를 들고 등장합니다. 시간이 지나면서 한 칸씩 한 칸씩 가까워지고 마침내 등을 마주 대고, 결국 무릎을 맞대고 마주 보게 됩니다. 형수 옆에서 졸고 있는 아저씨와 자리를 바꿀까요, 하는 대사를 하기까지의 과정이 참 재미있었습니다. 두 사람이 서로 18년을 보아오면서 결국 좋아한다고 말하는 순간까지 다다르기까지 그만큼 걸렸듯이 기차 안에서도 굉장히 긴 시간을 들이는 것이 재미있었습니다.

오늘 다시 보니 만들기 어려운 장면이라는 생각이 드는 것은 시동생 코지가 형수의 실내화를 구겨 신은 장면입니다. 형수의 실내화를 시동생이 큰 발을 욱여넣어 신고 그걸 형수가 언급하는 장면은 두고두고 쉽게 해낼 수 없는 장면이라는 생각이 들고, 형수가 그걸 인식하고 말하는 장면이 되게 좋았습니다.

그리고 마지막 장면이 정말 인상적이었는데요, 감독으로서는 이런 생각이 듭니다. 시동생이 여관을 뛰쳐나와 술을 마시다 형수에게 전화를 걸어서 이야기를 나누고 마지막에는 ‘사요나라’라고 말하며 전화를 끊습니다. 영화를 찍다 보면 이런 장면을 찍을 때는 반드시 현장에서 배우와 하고 이야기를 하게 됩니다. 배우는 감독에게 이렇게 묻습니다. 시동생이 죽겠다고 마음을 먹은 후에 형수에게 전화를 했나요? 아니면 나중에 산을 걸어가며 죽을 각오를 했을까요? 하고 묻게 됩니다. 과연 언제 그런 결심을 했는지가 정말 궁금합니다. 2번 봤는데도 모르겠습니다. 형수의 마지막 장면은 정말 묻고 싶습니다. 시동생의 시신을 발견한 형수가 시신이 옮겨지는 것을 쫓아가다가 결국 멈춰 섭니다. 그다음에 클로즈업이 들어오고, 이미 형수는 감정적으로 놀라서 뛰어가다가 쫓아간 감정은 다 끝납니다. 꽤 오랫동안 뛰어오며 놀라고 슬퍼하다가 멈추어 서는데요, 형수가 멈추고 나서도 영화는 끝나지 않고 10여 초 가까이 형수의 얼굴이 클로즈업 됩니다. 형수의 정서가 처음 시동생이 죽었다는 걸 알고 난 감정과는 다른 형태의 정서로 옮겨갔는데 그 감정에 이름을 붙일 수가 없습니다. 형수 자신도 따라 죽을 각오를 해서 조금 편안해진 건지도 모르겠습니다. 그 마지막 장면의 정서적인 상태에 대해 감독과 배우가 긴밀하게 얘기하며 중요한 결정을 했을 텐데, 그게 무엇이었을까 정말 궁금하며, 여러분은 어떻게 받아들이셨는지도 궁금합니다.

허문영 저도 이 영화를 5번 정도 봤지만 기차에서 한 칸씩 가까워지는 장면은 언제 봐도 그 착상 자체가 특별히 어려운 것 같지는 않는데 그 속도와 그 리듬이 정말 기가 막힌다는 생각이 듭니다. 대사가 거의 없는데 영화만이 표현 가능한 방식으로, 마지막에 등을 맞대고 앉았을 때는 눈물이 납니다. 마치 섹스보다 훨씬 격렬한 운동감이 이 안에 있으며, 강한 감정이 있다고 생각합니다.

그리고 마지막에 시동생이 죽고 형수가 바라보는 장면은 다시 봐도 멍하게 만드는 게 있습니다. 형수가 쫓아가다가 체력이 모자라서 멈췄다고 얘기할 수도 있는데 사실 그건 영화적으로 충분히 형수가 시신을 쫓아가게 할 수 있는데 결국 만나지 못했고, 기차간에서 한 칸씩 다가간 것과는 정반대로 시신과 점차 멀어지게 됩니다. 논리적인 설명 이전에 굉장히 잔혹하다는 생각이 들었습니다. 그래도 저걸 쫓아가게 만들지 않은 감독은 얼마나 잔인한 사람인가 하는 생각도 들고 그 결정을 현장에서 어떻게 내렸는지 궁금합니다.

정지우 저런 경우 시나리오의 텍스트에 뭐라고 쓰여 있을지 굉장히 궁금합니다. 정확하게 쓰여 있었을 수도 있고 아예 텍스트가 없을 수도 있습니다. 이런 부분이 허문영 선생님이 말씀하신 대로 영화여서 가능한 것이라 생각합니다. 텍스트로 바꾸고 나면 폭이 좁아지고, 또 반대로 얘기하면 텍스트는 정확한데 반해 영화는 그 이미지로 사기를 칠 수도 있는 것 같습니다.

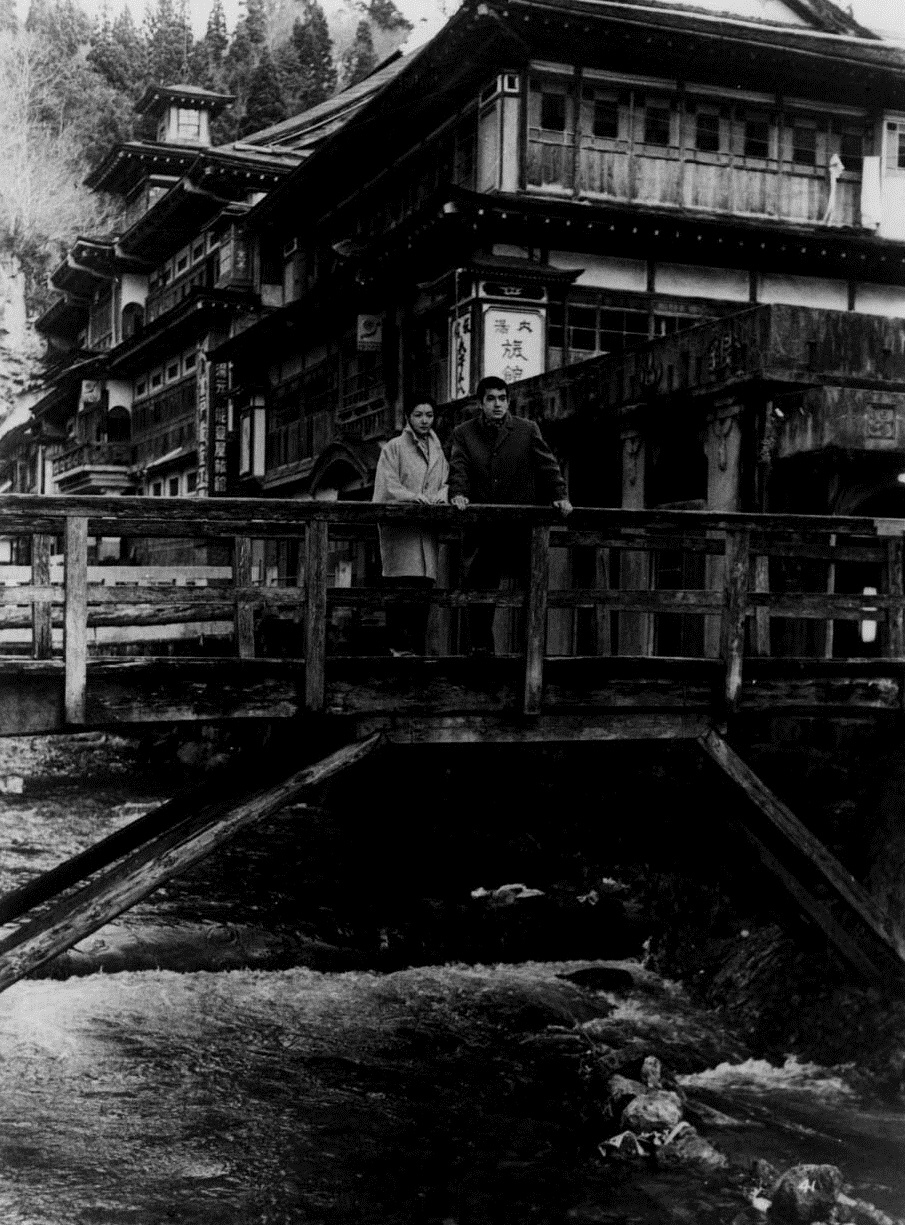

어떤 장소에 가면 너무나 쉽게 카메라 위치를 잡을 수 있는 곳이 있습니다. 저는 늘 농담으로 보성 차밭에 가면 카메라 위치를 잡기가 얼마나 쉬운지 이야기합니다. 그곳은 워낙 유명한 촬영지라 바닥에 카메라 위치를 잡았던 청테이프가 남아있다. 뉴스와 드라마에서 자주 촬영한 곳이기에 어디서 앵글을 잡으면 좋은지 정답이 나와 있을 정도다. 기차 장면 또한 그 정도의 익숙함이 있습니다. 극장도 마찬가지입니다. 영화감독이 극장 장면을 새롭게 찍는다는 건 정말 어려운 일입니다. 기차도 마찬가지로 기차에서 사람이 두 사람이 서있는 위치를 정하고 전개하는 방식을 정한 것은 정말로 쉽지 않은 위치라고 생각되고, 또 기술적으로 빼어나기도 합니다.

실제 기차에서 찍힌 장면도 있는 것 같고 세트에서 찍은 장면도 있는 것 같습니다만, 그 장면들이 이야기의 전개에 걸맞게 배치한 것이 아주 빼어난 것 같습니다. 영화를 공부하는 입장에서 보면 기차의 구조를 그려놓고 사람이 어디 서 있는지 위치를 바꿔가며 쫓아가면 아주 좋은 교본이 되는 영화입니다. 기차는 늘 있어왔던 공간이지만 이 영화를 통해서 새롭게 공간 해석이 되고 한 번도 본 적이 없는 공간이 되었습니다.

마지막에 형수가 시체를 따라잡을 수 없다는 것은 사실은 사운드로부터 예고되고 있다고 보이며, 날이 밝고 형수가 방에서 나오는 순간부터 사운드적으로 여러 가지 시도를 하고 있음에도 불구하고 시체와 관련된 사운드가 없습니다. 대신 형수가 느끼는 주관적인 감정의 사운드가 있습니다. 배경음악이 나오는데 둘이 만나지 못할 거라는 예고가 사운드가 운영하는 방식으로도 드러납니다. 이렇게 이 영화는 세트, 촬영, 음악, 조명 등 각 영역의 기술적인 완성도가 정말 완벽하다 생각하고 경이로움을 느낍니다.